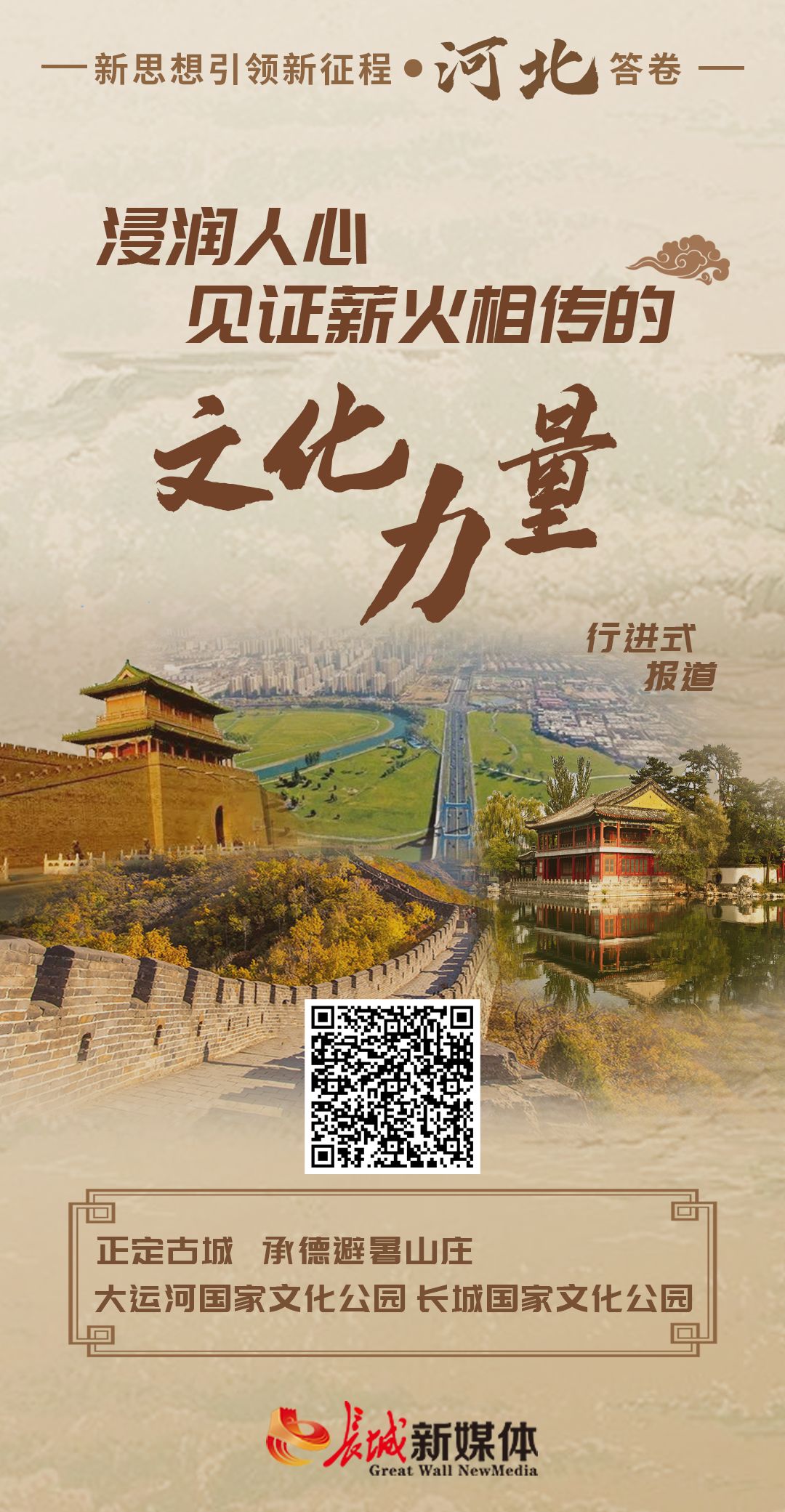

穿行正定古城,探寻街巷里的自在风韵;走进承德避暑山庄,沐浴时光的凉爽;远眺流淌千年的大运河,见证新的活力;攀登蜿蜒雄伟的古长城,感受燕赵铮铮风骨……

河北文化资源丰富,党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,河北文化遗产保护传承利用工作扎实推进。燕赵大地深挖文化资源优势,以坚定的文化自信,凝聚起河北奋进新时代的精神力量。

以文化人,润物无声。一起跟着长城新媒体调研采访小分队的镜头,感受文化的力量。

在正定,一砖一瓦都是文化,城墙街巷皆有故事。初夏时节,我们来到正定。走进街巷,犹如在历史的长廊里穿行——从隋唐到民国,各个时期不同风格的古建筑和古文物俯拾可见。

正定古城。长城网·冀云客户端记者 廉明坤 摄

正定历史源远流长,有1600多年的建城史,“九楼四塔八大寺,二十四座金牌坊”,有“古建艺术宝库”美称。“这被四方的玻璃围住的一片洼地,其实是个全透明的考古场地——开元寺南遗址保护开发现场。谁路过都能去围观一下。我们可以清楚地看到正定从唐、五代、北宋到金、元、明、清7个历史时期的连续文化层叠压。”正定县文保所党支部书记贾小勇告诉记者,正定古城保护工作坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,积极采用微改造“绣花”功夫,让古城的历史与重现的活力相得益彰。

正定开元寺。资料图

近些年来,正定启动实施了24项古城保护风貌恢复提升工程,出台了河北省第一部古城保护专门法规——《石家庄市正定古城保护条例》,让古城保护有章法可循。正如故宫博物院原院长单霁翔先生对正定的评价:这里,已经把古城作为文化生活的一部分,文化遗产在现实生活中有尊严地复活,有价值地存在,正定做到了。

在石家庄举办的全国戏曲(北方片)会演暨梆子声腔优秀剧目展演刚刚落下帷幕,其中一个特色活动就是石家庄市评剧院一团在正定阳和楼下演出的评剧《墙头马上》,这可让大家体验了元代勾栏看剧的乐趣。

评剧《墙头马上》是根据元曲代表人物白朴创作的元杂剧《裴少俊墙头马上》改编而来。

正定阳和楼下举办的戏曲摄影展。长城网·冀云客户端记者 廉明坤 摄

作为元曲的重要发祥地,正定是元杂剧早期重要的创作中心和演出中心。“元人钟嗣成《录鬼簿》记录,元杂剧兴盛时期的作家56人,其中正(真)定作家8人,他们可都是中国最早的元曲作家群,当时演出地点就集中在阳和楼附近。”正定元曲博物馆馆长甄清江告诉记者,正定的元曲博物馆建成之后,便成了一个传承元曲的基地,评剧《墙头马上》多次来这里演出。

彭蕙蘅戏曲艺术传承工作室在正定元曲博物馆成立。河北省文联 供图

去年5月,彭蕙蘅戏曲艺术传承工作室在正定元曲博物馆挂牌成立,是一个集戏曲艺术研究、整理、交流、展示和表演于一体的现代戏剧空间,能更好地服务戏曲传承和地方文化发展。一年来,第十三届中国戏剧梅花奖获得者、河北梆子非物质文化遗产传承人彭蕙蘅和她的学生们、正定县戏曲爱好者一起,多次为大家表演了河北梆子经典剧目。扎实的功底、娴熟的表演、韵味十足的唱腔,让观众大呼过瘾,为大家送去实实在在的“精神食粮”,真正“还戏于民”。

像这样的工作室,石家庄还有很多。2022年以来,石家庄市精心打造了涉及11个艺术门类的52家文化名家工作室,为推动文化繁荣发展和实施文化惠民工程探索了新思路、新途径。

五月的避暑山庄,堤岸拂柳,柔丝新绿,宛如塞北江南,令人心向往之。

“避暑山庄及周围寺庙建于1703年,经康熙、雍正、乾隆三朝历时89年建成,是清帝消暑、治政礼佛、怀柔外藩、巩固边防的夏宫和皇家寺庙群。现在,我们看到的就是避暑山庄的宫殿区。”跟着避暑山庄博物馆宣教部讲解员张爽的脚步,记者走进避暑山庄正宫的主殿,“澹泊敬诚殿因其楠木结构又被称为楠木殿,是清朝政治活动的见证和记录之地……”

承德避暑山庄。长城网·冀云客户端记者 陈志洋 摄

一座山庄,半部清史。走在避暑山庄宫殿区,静听匾额碑刻所述说的尘封旧事,缓步穿过玲珑别致的亭榭楼台,仿佛穿越回到了几百年前的时光。

承德避暑山庄造园取法自然,不假陈饰,120余组建筑掩映于山水草木之间。虽地处塞外,却水景移江南,山居仿岱岳,集南秀北雄于一园,是人与自然的完美融合,更是中国统一多民族国家形成的重要历史见证。

张爽正在讲解。长城网·冀云客户端记者 陈志洋 摄

“我在避暑山庄做讲解工作已经19年了,希望通过我的讲解,能把山庄的文化特质展现出来,把山庄的文化内涵发掘出来,让更多的人了解我们中华民族优秀的传统文化,讲好民族团结故事。”张爽说。

“仿佛置身于百年前的避暑山庄,真切感受到了皇家园林的魅力!”一名北京游客在参观避暑山庄古建筑数字化复原艺术展后分享着自己最真实的感受。

承德避暑山庄。长城网·冀云客户端记者 陈志洋 摄

近日,承德避暑山庄卷阿胜境殿举办了避暑山庄古建筑数字化复原艺术展,将山庄里最经典的园中园和代表性寺庙的数字化虚拟复原设计成果进行了阶段性的展示。游客只需拿出手机,轻轻一扫,便能“穿越”回200年前,看到从前避暑山庄的辉煌图景。

承德避暑山庄凝结着民族团结的历史记忆,是我国各民族交往交流交融的历史见证,其中的文物古建筑更具有重要的传承价值。由于多种历史原因,避暑山庄内30余个园中园现仅存遗址。

“我们采用现代数字化技术手段,通过更多的复原展示、艺术绘画和虚拟现实技术对避暑山庄的景观进行艺术再现,把文化资源转化为数字资源,不仅可以更好地保护文化遗产,也能对文化资源的进一步开发和利用起到积极的推动作用。”承德市文物局总工程师陈东说。

陈东正在整理展示作品。长城网·冀云客户端记者 陈志洋 摄

近年来,承德在全国率先全面开展文物预防性保护,组建了一支由遗产监测、勘察设计、古建施工、工程管理、文保科研等多学科合作的综合性文物保护团队,完善预防性保护专用软件系统,建立承德古建筑保护信息库,从古建筑传统的被动修缮逐步向主动的预防性修缮转变。

“文化遗产要‘活下去’,还要‘活起来’,让其蕴含的文化精神得以延续传承。”陈东说。

大运河东光段全长36.98公里,保留了最原始的北方运河风貌,被称为“最美运河段”。5月,记者来到位于东光县连镇镇的世界文化遗产点谢家坝。

迎着徐徐暖风,穿过翠绿的乡村地,谢家坝便映入眼帘。这是一段非同寻常的运河故道,坝体上斑驳的水渍,见证着大运河曾经的辉煌。

谢家坝。资料图

关于这段堤坝名称的来历,当地流传着这样一个故事,南运河河北段多弯道,致使险工险段众多,连镇谢家坝为险段之一,历史上洪水在此处曾多次决口。清朝末年,当时乡绅谢家捐资从南方购进大量糯米,组织人力用糯米熬粥加灰土与泥土混合筑堤,故名谢家坝。

在谢家坝旁,有一栋临河而建的红墙建筑——谢家坝水工智慧博物馆,走进馆内,可以过实物、文字、图片、模型等了解大运河的水工智慧。

“谢家坝坝体为灰土加糯米浆逐层夯筑,故称为‘糯米大坝’。夯土以下为毛石垫层,基础为原土打入柏木桩筑成。整个坝体长218米,厚3.6米,高5米,是大运河北段仅存的两处夯土坝之一。”展馆里面,有一处谢家坝的坝体刨面图,东光县连镇镇副镇长孙亮一边指着刨面图一边告诉记者,大坝非常坚固,筑成后,此处再没有出现决堤状况,几百年来一直守卫着运河沿线的百姓。

这几年,当地政府为了做好谢家坝的“保护”文章,真正让历史文化“活起来”,启动了投资1700万元的谢家坝本体保护、周边提升工程和千年古镇更新工作。同时,持续做好运河沿线活绿增绿,对运河沿岸进行补栽绿化,加大日常养护力度,并对坝体本身、边坡、坝体堤顶进行环境清理,清除坝体及周边杂草,保持坝体的原真风貌,形成蓝绿交织、林水相依的运河绿廊。

环境好了,生态优势也转化成了产业效益。

孙亮告诉记者:“今春一季度,我们围绕谢家坝打造了‘油菜花’花样游等特色游览项目,接待游客近三万人次,带动就业千余人次,让大运河文化真正带动周边群众的生产生活实现新的跨越。”

谢家坝位于大运河的拐弯处,在大运河沧州段,这样的弯道有200多处。沿着谢家坝向北走15公里,在大运河另一个河湾处的是东光县东光镇油坊口村。

去年,他们村里一口600多年的古井,在干涸40年后重新涌出了清水。现在,附近村民和城里的骑行爱好者,周末或节假日经常到这里,赏大运河、品古井水。一些游客还专程来体验一把手摇辘轳、木桶打水的田园乐趣。

东光县东光镇油坊口村古井。长城网·冀云客户端记者 崔上 摄

古井为何复涌?主要得益于东光县对地下水超采的治理和对大运河生态的修复。近年来,该县大力开展引江、引黄、引卫生态调水工程,实施灌溉水源置换,加紧推进“万塘千渠百河”水系连通工程,以及旱作雨养、高效节水、高标准农田等项目建设。同时,提前完成了取水井关停任务,油坊口村所在的东光镇72眼深水井去年已经全部关停,不仅运河水越来越充盈,深层地下水位也出现止降回升、持续回升、加速回升的良好局面。

东光县东光镇油坊口村民宿。长城网·冀云客户端记者 崔上 摄

如今,油坊口村生态环境明显改善,水美田肥,建起了公园、饭店、民宿,正在大力发展乡村旅游。

谈起这几年村里的变化,该村村委会委员王玲自豪地说:“现在我们村环境越来越好,打造了很多的景点,有荷花池、小游园、健身广场。白天,老百姓在公园里闲聊天,晚上可以在广场上跳广场舞,生活是越来越幸福。”

作为文化遗产大省,河北的长城文化尤为深厚。

长城国家文化公园(河北段)的精心打造,让长城文化遗产“留”下来、“活”起来。各地如何齐发力?先跟记者来唐山迁西探个秘。

长城国家文化公园(迁西段)青山关长城。资料图

这里是长城国家文化公园(迁西段)的青山关长城,是迁西地界明长城保存最好、最有代表性的一段。围绕长城主体打造的青山关景区,作为河北省乡村旅游示范点,已成为长城文化的“宣传标兵”。

这里的长城文化,有严肃更有生动。“那时对长城砖的质量有严格要求,砖上会标注生产年限和制作人信息。以后出了问题,都要追责本人或其后人。”长城文化传承人陆永新说,长城凝结着中华民族勤劳勇敢的智慧和有担当的态度。

长城文化传承人为记者介绍青山关长城。长城网·冀云客户端记者 邢丁 摄

青山关景区在推动长城国家文化公园(迁西段)建设中,不断在悟透文化、讲好故事上下功夫。

为进一步推进长城国家文化公园建设,打造一批可复制、可推广的样板工程,以青山关景区为示范,迁西县充分利用资源优势,积极打造文旅融合新地标。

长城上雄奇壮美,长城下别有洞天。来到长城沿线保存最完好的明代古堡——青山古堡,浓郁的古韵,主打一个沉浸式体验。

长城国家文化公园(迁西段)青山关长城。长城网·冀云客户端记者 邢丁 摄

校军场耍枪戟、酒肆中尝佳酿、民居院里得惬意。临走,还能带上一份有名的迁西板栗。文和旅的超强CP,让古文化和新生机毫无违和感。

从“五一”假期开始,景区客流量日均两三千人,给周边老乡们的“农家乐”也忙坏了。

“以创建长城国家文化公园为契机,青山关景区持续提质扩容,现在景区100多个服务岗位,其中80多个岗位上都是当地村民,也变相扩大了长城保护宣传员的队伍。”长城文化传承人陆永新说。

长城IP有魅力,文旅融合齐发力。

唐山迁西青山古堡一景。长城网·冀云客户端记者 徐倩 摄

长城在唐山绵延200多公里,串联起迁安白羊峪大理石长城、迁西潘家口水下长城和遵化大石峪长城等多处重点点段。每一段都充分发挥自身优势,强化长城IP、打造自有特色,为高质量推进长城国家文化公园(河北段)重点任务落地见效、深化文旅融合发展持续助力。

有人说长城国家文化公园很大,大到万里长城串联的所有点线面;有人说它很小,小到每一处景别最细微的文化信号。

总之,这个“能量库”持续输出着文旅融合的“绿色颜值”,奋斗精神和爱国情怀在这里被外化于“形”,深厚的文化自信也在这里内化于“心”。

文化兴则国家兴,文化强则民族强。一个国家,一个民族的兴盛,总是以文化兴盛为基础的。党的二十大报告提出,“发展社会主义先进文化,不断铸就中华文化新辉煌,建设社会主义文化强国”。文化自信是一个国家,一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

党的十八大以来,河北不断探索文物和文化资源保护传承利用的新路径,加大文物和文化遗产保护力度,承德避暑山庄、正定古城等一批国家文物保护单位得到有效保护,长城和大运河国家文化公园建设取得重要突破。我们要坚守中华文化立场,立足当代中国现实,坚持创造性转化,创新性发展,坚定文化自信自强,凝聚力量,推动进步,为中国式现代化建设河北篇章提供坚实的文化支撑。