(视频脚本:刘杰 视频拍摄:张文进 视频剪辑:刘昀)

(海报设计:梁玉)

记者 刘杰

六月的太行山深处,郁郁葱葱。石家庄井陉县洪河漕村的将军路旁,一簇簇栽在缸里的花草随风轻舞。83岁的村民徐铁锁拄着拐杖,在聂荣臻元帅指挥部旧址前驻足。院中那株虬枝盘曲的石榴树,在明媚的阳光下,将斑驳的影子投在青石上,仿佛在诉说着1940年那个惊心动魄的夏夜。

隐秘山坳里的战略中枢

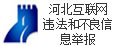

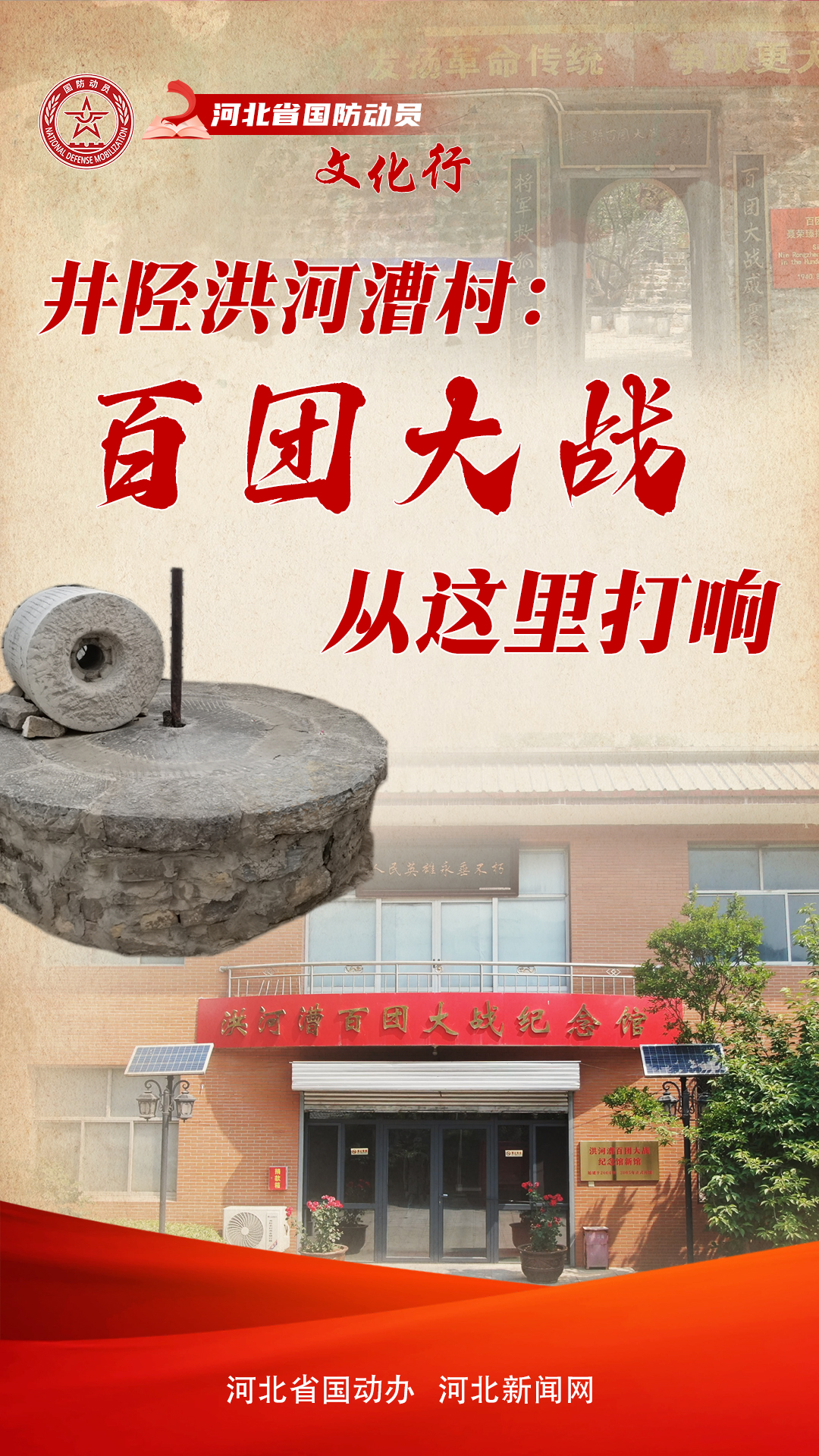

这个被山梁环抱的村子,至今保留着完整的太行山古村落肌理。进村的山路,如今已被拓宽硬化并更名为将军路。沿路而上,村头一处看似普通的农家院静静伫立着。推开吱呀作响的木门,时光仿佛倒流回85年前——这里曾是八路军晋察冀军区司令员聂荣臻的前线指挥部,也是百团大战第一阶段——正太铁路破袭战的重要决策中心。

1940年,日军对华北抗日根据地实施“以铁路为柱、公路为链、碉堡为锁”的“囚笼政策”,企图将根据地分割成块、彻底摧毁。当时,横贯太行山脉的正太铁路,是日军连接晋、冀、鲁最重要的“大动脉”,也是日军对根据地进行分割封锁、掠夺矿产最重要的交通线。而井陉煤矿——因为曾是中国三大煤矿之一,拥有丰富的煤矿资源,也沦为日军掠夺的战略要地。

为粉碎日军对华北抗日根据地的“扫荡”和“囚笼”政策,1940年8月,八路军总部对华北日军发动了以破袭敌人交通线为重点的百团大战。凭借靠近山西地界的有利位置和“进可攻、退可守”的优越地形,洪河漕村成为这场战役前线指挥部驻地。

百团大战聂荣臻指挥部旧址院内石榴树和石刻棋盘依旧。张文进 摄

如今,这座见证历史的小院仍保持着当年的模样。院中那棵两百多岁的石榴树依然花开似火。在繁茂的石榴叶下,那方曾陪伴聂帅于战事间隙的石刻棋盘,在风雨的洗刷下愈加拙朴。

院中正房为作战室,陈列着当年聂帅指挥作战时使用过的长桌、圈椅以及马灯等物品。正房西侧小屋是聂帅的起居室,一处“战略防空洞入口”指示牌似乎在诉说着那段烽火岁月的严酷。

“掀翻铁轨,炸掉桥梁!”1940年8月20日夜,一颗颗红色信号弹划破夜空。八路军以八个团的兵力,在正太铁路向日军发起进攻。

“不留一条铁轨,不留一根枕木,不留一座桥梁。”战士们对铁路、公路开展大规模破坏,日军的车站、据点被一个一个拔除。割电线、拔道钉、取枕木、拉钢轨……铁路沿线的民兵和民众也加入了战斗。“男女老少都下山,小孩大人组成团,女人顶个男人干,拆轨破路割电线,枕木烧着冒狼烟……”仅这一阶段作战,使日军正太路大部被破坏,交通完全中断。

百团大战聂荣臻指挥部旧址门前的支前碾。张文进摄

历时四个多月的百团大战,是抗日战争中八路军在华北地区发动的一次规模最大、持续时间最长、具有战略性的进攻战役,极大提振了全国军民的抗日信心,沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰。

新时代的红色传承

硝烟散去,洪河漕村人过上了幸福的生活,而那段历史,也从未被人遗忘……

“那场战役后,村子里有6个人跟着部队走了,只回来了1个。”洪河漕百团大战纪念馆馆长李春明说,这个人就是筹建百团大战井陉展览室的6位老人之一——许永堂。

为让后代记住这段历史,从1984年开始,洪河漕村的李化民、李化瑞、许永堂、李景堂、李风、李化卿六位老人自筹资金买下百团大战指挥部旧址所在的农家院,收集聂帅曾使用过的桌椅、马灯,以及战士们打过日军的吊雷、石雷、猎枪等实物,创办了我国第一家民间战史展室——百团大战井陉展览室,义务担起守护红色历史的责任。

这六位老人中,有的参加过百团大战支前工作、有的参加了八路军。年龄最小的李风当年是儿童团团长,带领全村儿童为指挥部站岗放哨。

“都是一个村的,他们当中,有的我喊爷爷,有的我喊伯伯……”李春明指着六位老人的合影说。

2004年,三位老人因病先后去世,剩余的三位老人也因年高体弱不能继续管理纪念馆。同村的李化璟退休回到村里后,接过义务守护纪念馆的接力棒,成了这里的馆长、讲解员兼清洁工,从无丝毫懈怠。

2005年在聂荣臻指挥部旧址的附近,又建起了一座新的纪念馆,组成了现在的洪河漕百团大战纪念馆。 2022年,李春明接替了父亲李化璟在纪念馆的所有工作,像当年挺身而出的父亲一样。2023年,李化璟——这位义务守护洪河漕百团大战纪念馆近20年的老人离世。父亲走后,在每一场讲解与每一天守护中,李春明愈加理解了父亲。

采访时,李春明的电话铃声不断,都是预约参观的。

“新旧两个馆讲下来得两个多小时,最多的时候一天接待5个团。”而今已年过七旬的李春明,声音洪亮,精神矍铄,经常吃住都在馆里。

如今的洪河漕村,道路整洁,房屋错落有致。绿树荫荫,鲜花盛开,点缀着这个如画般的小山村。而这座位于深山里的纪念馆,也在三代人的守护中,迎接着越来越多的参观者,传承红色基因,赓续红色血脉。